愛倫堡所描述的毛澤東好像疾病纏身����。毛看上去是個“農(nóng)民風(fēng)貌的瘦高個年輕人”�,但在開辟和建立農(nóng)村根據(jù)地的過程中�����,身體似乎一直不好����;略傳稱“盡管健康狀況不佳�,毛澤東依然是前敵委員會的領(lǐng)導(dǎo)”。從斯諾所拍攝的照片看�,毛的確像個鄉(xiāng)下莊稼漢;和晚年不同���,當(dāng)時正值青壯年的毛澤東確實身材瘦削�,個頭也超出一般中國男性�。

略傳里的毛澤東也疾病纏身,值得關(guān)注����。讀過本章第二節(jié)的讀者或許還記得��,共產(chǎn)國際的雜志曾誤發(fā)訃告��,稱他“因長期患肺結(jié)核而在福建前線逝世”����?���?磥恚瑯拥南热胫?�,愛倫堡也未能幸免�����。

除此之外����,該略傳還有幾個地方令人心生好奇,比如文中數(shù)次描述毛澤東“手持雨傘”��,在這篇簡短的略傳中竟有三處�����,結(jié)尾處仍寫道:“蘇維埃中國的這位領(lǐng)袖,是穿著中國農(nóng)民的服裝��,手持大油紙傘的革命家”���;可見這一形象在愛倫堡心目中是如何鮮明而強烈。那么���,青年毛澤東為什么要手拿“油紙傘”呢���?

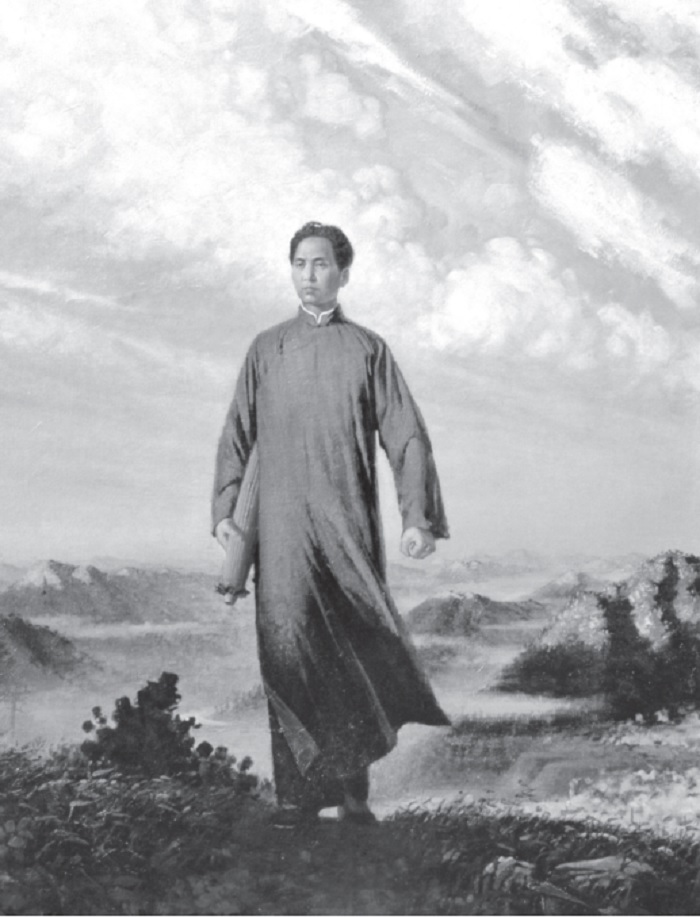

實際上,年紀(jì)較大的中國人聽到“毛澤東”拿著“雨傘”����,恐怕不會對此形象感到奇怪。因為這會讓他們想起昔日令人懷念的一幅名畫��,那就是油畫《毛主席去安源》�,畫里的毛澤東腋下就夾著一把雨傘。這是怎么回事�?讓我們從這幅油畫說起。

《毛主席去安源》是中國畫家劉春華于1967年創(chuàng)作的油畫��。當(dāng)時正值“文化大革命”,藝術(shù)家們創(chuàng)作了許多歌頌毛澤東的作品����。這幅油畫受到的評價最高,據(jù)稱單張彩印達(dá)9億多張����,全國各地隨處可見;中國人民平均每人一張�,不僅是中國歷史上,也是世界歷史上印制最多的作品���。作品和畫家的故事(作品受到國家領(lǐng)導(dǎo)人稱贊而被革命博物館收藏����;“文化大革命”結(jié)束后�����,畫家從博物館取回作品���,后委托拍賣���,引發(fā)所有權(quán)之爭���,并訴至法院)很復(fù)雜,此處僅略述其創(chuàng)作過程�。

該作品描繪的是青年毛澤東于1921年前往江西省安源礦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)工人運動的情景。關(guān)于畫中的青年毛澤東為何拿著雨傘�,畫家曾做如下說明:畫家為創(chuàng)作曾采訪安源的老礦工,詢問毛澤東當(dāng)時的容貌和衣著��。有幾位老人說:“〔毛主席當(dāng)年〕背著一把破雨傘�,穿著一身舊藍(lán)布衣服”�,所以就把雨傘畫了進(jìn)去。后來畫家聽說毛澤東本人看到作品后也說:“神氣還像我�。只是這衣服太好了,我那時沒有這么好的大衫�,都是舊的,沒有這個好��。……傘也對���,時常下雨����,出門總帶把傘�。”當(dāng)然�,安源的老礦工�����、畫家和毛澤東��,都不知道曾有個名叫愛倫堡的俄國人寫過毛澤東傳記���,也不知道傳記中的毛澤東也拿著一把雨傘���。

愛倫堡又怎么知道毛澤東“出門總帶把傘”?1934年的愛倫堡應(yīng)該沒有見過毛澤東����,更不可能知道安源老礦工的回憶和《毛主席去安源》這部作品。那么�,他們的描述、描繪為什么卻如此一致呢�?答案或許就在毛澤東看到作品時追憶往事的那句話中,即“時常下雨��,出門總帶把傘”�。隨身帶傘或許是當(dāng)時中國人的習(xí)慣,至少在外國人的印象中是如此��。一個典型例證就是,中國軍隊的士兵行軍時也背著雨傘�。

請看圖a和圖b。圖a是一張攝于20世紀(jì)20年代末或30年代初的照片����,畫面上是正在行軍的中國士兵,軍裝顯示他們應(yīng)該是國民革命軍即國民黨軍隊的一支部隊��,每人都背著一把雨傘��。圖b則是行軍中的紅軍士兵集體合唱��、提高士氣的場面����,這是斯諾1936年在陜北采訪時的照片�。畫面前景有一位戰(zhàn)士背著雨傘。一手打傘�����,另一只手怎么使用武器���?打起了傘��,還不成了敵人的靶子��?小孩子郊游帶傘還說得過去���,槍林彈雨中沖鋒陷陣的戰(zhàn)士難道還怕淋雨嗎�?這一形象因此招致外國人的嘲笑����,被當(dāng)成中國軍隊松弛懈怠、戰(zhàn)斗力低下的證明�,甚至成了中國國家體制乃至中國人稟性的象征。

圖a����,身背雨傘行軍的中國士兵

圖b,紅軍士兵合唱

攜帶雨傘的中國軍隊�����,早在甲午戰(zhàn)爭前就有人看到過�。日本明治時期的政治家小室信介在其中國游記(《第一游清記》,1885年)中曾寫道:“雨中士兵似各插雨傘行軍�����,至其他舉動,亦有令人不禁捧腹大笑者���。”到了抗日戰(zhàn)爭時期�,仍有人說��,中國兵即使正打著仗�����,下起雨來也會忙不迭地去打傘��;日本士兵從中國戰(zhàn)場帶回的戰(zhàn)利品中����,青龍刀和雨傘并不罕見��。

蘇聯(lián)的中國問題專家似乎也相信了這種說法或曰傳聞���,即中國人出門時一定帶著傘����?����;蛟S,愛倫堡20世紀(jì)20年代中期訪華時�����,也曾看到過國民革命軍如上述照片那樣背著雨傘行軍的情景����。總之���,中國人隨身帶傘的形象���,被愛倫堡摹寫到了毛澤東身上;即使他介紹的是其他中國人���,可能也會讓他拿上一把雨傘��。這與從前日本人都被描述成胸前掛著照相機(jī)�,本質(zhì)上是一樣的�����。

關(guān)于毛澤東和雨傘,還有一段有趣的逸聞���。在成為中華人民共和國的開國領(lǐng)袖之后����,毛澤東于1970年12月接受采訪時���,曾稱自己是“和尚打傘”�����;而采訪他的不是別人��,正是首次向全世界介紹毛澤東的斯諾���。斯諾在該年實現(xiàn)了他最后一次訪華,毛澤東接見了他����。“和尚打傘”����,就是毛和老朋友長談時所做的自我評價����。當(dāng)時���,人們難得聽到宛如神靈般的毛澤東談?wù)撟约?���,斯諾將其稍做加工后�,在美國的《生活》(Life)畫報上做了如下介紹,即“他說�,他不過是一個帶著把破傘漫步在世間的孤僧”?���!渡睢樊媹螅?971年4月30日)原文中的毛澤東是第三人稱,如果將其改成第一人稱��,毛的話應(yīng)該是這樣的:

I am only a lone monk walking the world with a leaky umbrella.

把自己比作僧人�����,也許多少有些神秘�,讓人印象深刻�����,所以《生活》畫報也引用了“a lone monk with a leaky umbrella”(一個帶著把破傘的孤僧)作為小標(biāo)題����。毛澤東對老朋友說的這句話在國外被報道后�����,人們紛紛加以猜測�、解釋。有人說����,“他作為領(lǐng)袖說出了自己的孤獨,即無人理解自己發(fā)動‘文革’的意圖”���;也有人說����,“他享受著狂熱的崇拜���,卻在以深邃的哲學(xué)思考審視著孤高的自己”����;等等��。毛澤東于1976年逝世后����,仍有日本的全國大報刊發(fā)短評,稱“晚年的〔毛澤東〕主席曾對斯諾說‘自己不過是一個帶著把破傘漫步在世間的孤僧’��;對于了解這位舉世無雙的革命家的內(nèi)心世界�����,這句話令人印象深刻”�����。

中國讀者都明白�,這些解讀都是誤解,毛澤東根本不是那個意思����。“和尚打傘”是中國人都知道的“歇后語”,后面還有半句“無發(fā)(法)無天”���。毛說這句話�����,是要表達(dá)自己天性不受拘束���、隨心所欲�����;但斯諾卻沒有聽懂最重要的言外之意�����。媒體只報道了此句的英譯���,并做出種種離譜的解讀。

“和尚打傘”的誤讀�����,反映了不同文化背景的翻譯工作有多么困難�����。不過,問題是否出在翻譯身上���?后文將提到,斯諾并不怎么會說中文�����;所以�,或許是聽譯員說“我是打傘的僧人”,而后按照自己的理解譯成英文的��。又或者���,譯員的知識�、素養(yǎng)不足以傳達(dá)歇后語的言外之意����?

實際上,二人12月18日在中南海進(jìn)行的長達(dá)五個小時的談話�,中英文都有記錄留存(英文翻譯和記錄是唐聞生,中文記錄是王海容)��。從記錄可知���,唐翻譯時是先直譯�����,然后再做解釋和補充���;而且�����,會談后��,斯諾應(yīng)該拿到了經(jīng)唐整理過的英文談話記錄�����。這樣看來�����,問題不在翻譯���,還是出在斯諾身上。也就是說,這句頗費揣測的“謎譯”���,很可能是出于某種理由而做的“潤色”“加工”����。

“謎譯”也好�,“潤色”“加工”也罷,那時的斯諾為什么要那樣理解和解釋呢���?關(guān)于這一點,此前有過各種解釋�,如翻譯與斯諾知識缺乏和誤解疊加的結(jié)果等。不過��,如果把上述油畫《毛主席去安源》考慮在內(nèi)�����,也就可以做出如下解釋��,即斯諾訪華時�,所到之處都懸掛、張貼著這幅畫�;斯諾在屢屢看到青年毛澤東手拿雨傘行走在荒野上的畫面后,再聽到“和尚打傘”,腦海里一下子浮現(xiàn)出毛澤東“帶著把破傘漫步在世間”的形象���。這個解釋能否為學(xué)術(shù)界接受����,筆者不敢斷言����;但毛澤東的確和雨傘有不解之緣。

毛主席去安源