2021年6月18日�,李宏塔在安徽合肥接受本刊專訪。

人物簡介:

李宏塔��,1949年5月出生���,河北樂亭人����,曾任安徽省民政廳廳長���、安徽省政協(xié)副主席��。祖父為中國共產(chǎn)主義運動先驅����、中國共產(chǎn)黨主要創(chuàng)始人之一李大釗���,父親為中共安徽省委原第一書記���、中國人民銀行原行長李葆華。2021年“七一”前夕���,他被中共中央授予“七一勛章”���。

魯迅在《〈守常全集〉題記》中這樣描述李大釗:“(他)給我的印象是很好的:誠實�����,謙和�,不多說話��?��!缎虑嗄辍返耐酥校m然也很有喜歡明爭暗斗��,扶植自己勢力的人�,但他一直到后來,絕對的不是���。他的模樣是頗難形容的�����,有些儒雅����,有些樸質,也有些凡俗�。”

不得不說,血緣是很奇妙的���,這些描述用在李大釗之孫李宏塔身上�,竟也如此恰當�。但與魯迅眼中的李大釗相比,李宏塔身上的謙和色彩更濃一些����。6月29日,中共中央首次頒授“七一勛章”��,這標志著我國五大最高榮譽“共和國勛章”“七一勛章”“八一勛章”“友誼勛章”和國家榮譽稱號全部頒齊�。李宏塔是29名“七一勛章”獲得者之一,當被《環(huán)球人物》記者問及榮獲“七一勛章”提名的感受���,他說自己“不夠格”;當提到他的紅色后代身份����,他說這不是榮耀�����,而是責任;當記者就一些他從政時的閃光點提問時,他總是輕描淡寫地說“這是該做的�,沒什么”。

2021年6月29日����,習近平總書記為李宏塔頒授“七一勛章”并合影。

這種謙和的背后����,是李宏塔放眼歷史的格局和眼界。“新中國成立初期���,毛主席樹的各個典型都是響當當?shù)摹=h百年來�,為了擺脫水深火熱,中華民族的犧牲以千萬計�,有名有姓的共產(chǎn)黨員就有100多萬名,更別提無名英雄了�����。就是在這次授勛的29人中��,也有3人已經(jīng)犧牲或去世了。”

在千千萬萬英雄的中國共產(chǎn)黨員中�,李大釗是個響亮的名字。他是中國最早的馬克思主義傳播者����,中國國家博物館0001號文物便是他英勇就義時的絞刑架。李大釗犧牲后�����,其子李葆華繼承父親遺志�����,投身革命����,新中國成立后在水利部、安徽省和中國人民銀行擔任重要領導職務�。

在中國共產(chǎn)黨百年華誕之際,李宏塔胸前掛上了沉甸甸的“七一勛章”��,這讓人想起李大釗百年前響徹神州大地的吶喊“鐵肩擔道義�,妙手著文章”。百年后的今天�,習近平總書記發(fā)表重要講話指出:“‘七一勛章’獲得者都來自人民�����、植根人民�,是立足本職�����、默默奉獻的平凡英雄���。他們的事跡可學可做�,他們的精神可追可及���。他們用行動證明��,只要堅定理想信念、堅定奮斗意志���、堅定恒心韌勁�,平常時候看得出來���、關鍵時刻站得出來��、危難關頭豁得出來�,每名黨員都能夠在民族復興的偉業(yè)中為黨和人民建功立業(yè)!”

總書記的話讓我們深刻體會到從李大釗到李葆華,再到李宏塔父子一脈相承的精神力量���。他們都是有血有肉的平凡人��,卻在百年歷史洪流中挺身而出����,或力挽狂瀾�,或造福一方。李宏塔的一部家史�����,就是中國共產(chǎn)黨人百年來前赴后繼英雄史詩的縮影���。

“遇山不愁,逢水不懼”

多年后�,李葆華回憶起童年,特別提到了1919年北京大學的暑假�����。當時“五四運動”爆發(fā)不久,李大釗帶著全家從北京回到家鄉(xiāng)河北樂亭大黑坨��,但沒有選擇在離家較近的昌黎火車站下車�,而是在灤州下車后,雇一條小船順著湍急的灤河回家�。在家住兩天后��,李大釗又帶著李葆華來到昌黎五峰山�,寄宿韓文公祠�����。“父親之所以帶我們乘船又上山,我想他主要是想把自己的孩子培養(yǎng)成‘遇山不愁����,逢水不懼’的人��。”長大后�,李葆華回憶那次經(jīng)歷,讀懂了父親的用心良苦��。這段經(jīng)歷被李大釗寫在《五峰游記》中��。他抵達灤州后�����,憑吊起這里曾經(jīng)發(fā)生的灤州起義�,那是1912年當?shù)匦萝姙轫憫洳鹆x掀起的聲勢浩大的革命運動,“以眾寡不敵失敗���,營長施從云、王金銘�����,參謀長白亞雨(白毓昆)等殉難”����。白毓昆是李大釗在北洋法政專門學校就讀時的地理老師,意氣風發(fā)的李大釗“感于國勢之危迫��,急思深研政理��,求得挽救民族、振奮國群之良策”��。在校時����,白毓昆就已看到學生請愿開國會是“與虎謀皮”,勸大家“留熱血以供日后用”��。灤州起義失敗���,白毓昆被捕后大義凜然地說:“吾既為我主義而來����,吾自當為我主義而死�。”李大釗后來多次回憶起恩師,在1917年路過其就義之地時感慨萬千:“余推窗北望�����,但見邱山起伏����,曉霧迷濛,山田疊翠��,狀若綴錦,更無何等遺跡之可憑吊者���,他日崇德紀功,應于此處建一祠宇或數(shù)銅像以表彰之���。”

一批批革命者對少年李大釗影響頗深���。1908年,在北洋法政專門學校求學的李大釗將自己的書齋命名為“筑聲劍影樓”��,所謂“筑聲”即荊軻好友高漸離為其壯行的擊筑聲���,所謂“劍影”即荊軻藏于袖中的匕首���。在水深火熱的年代,李大釗早已做好為挽救民族危亡而隨時犧牲的準備����。他在一篇短文中說:“人生的目的,在發(fā)展自己的生命�����,可是也有為發(fā)展生命必須犧牲生命的時候。因為平凡的發(fā)展�,有時不如壯烈的犧牲足以延長生命的音響和光華。絕美的風景��,多在奇險的山川��。絕壯的音樂�,多是悲涼的韻調。高尚的生活����,常在壯烈的犧牲中。”

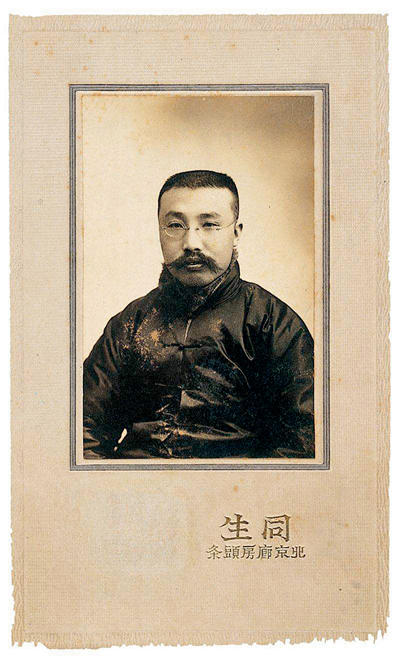

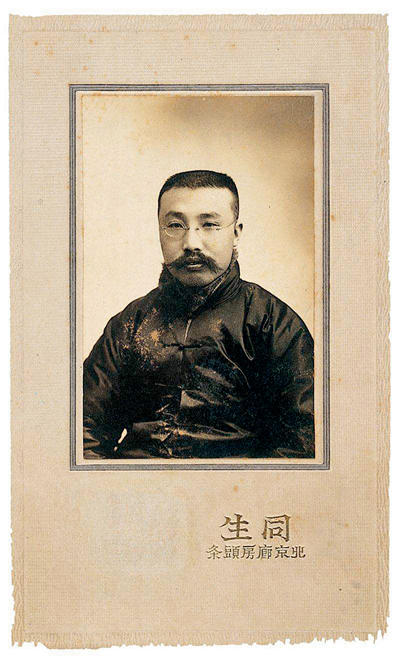

李大釗是中國最早的馬克思主義傳播者�����。

李大釗和家人被捕當天��,李葆華正在清華大學好友家中����,因此躲過一劫。1927年4月28日���,李大釗英勇就義����,此時李葆華還不到18歲。沒了父親�,李葆華要獨自在災難深重的舊中國掙扎。經(jīng)過友人輾轉護送�,李葆華秘密赴日本留學�����,直到1931年“九一八”事變后回到國內���,參加抗日救亡運動�。“遇山不愁�����,逢水不懼”的家風����,幫助李葆華度過了最艱難的人生階段。

新中國成立后�,李葆華擔任水利部副部長,用腳步丈量祖國山河�����。在黃河,他帶隊歷時4個月����,行程1.2萬公里勘察;在淮河,他與水利部部長傅作義風餐露宿���,挽起褲腳步行���,最艱難時不得不租了3只毛驢馱著行李,在洪澤縣走過30多公里的崎嶇泥濘小路�。在水利部主持工作的12年間,李葆華的足跡遍布長江�、黃河、松花江��、海河�、淮河、珠江……航行在祖國的大江大河上�,就像當年和父親在灤河上漂流。

在水利部任職期間��,李葆華(左三)陪同周恩來總理���、李先念副總理(右二)視察工作�����。

李宏塔與共和國同齡�,由于父母工作極為繁忙,才出生19天��,他就被送到了一家市民托兒所�,直到6歲才被接回家�����。在童年����,李宏塔不但沒享受過紅色后代的便利,反而因為這個身份承受更多�。

1965年,16歲的李宏塔報名參軍���,“那幾年不僅長了好的身體����,同時也磨練了意志”,回憶起青春歲月��,李宏塔感慨萬千�����。他被分配到江蘇河口農(nóng)場�,成為農(nóng)墾兵,每日犁地��、播種���、插秧��、除草�����、漚田��。部隊糧食產(chǎn)量高�,所以工作量更大�����,李宏塔身體瘦高,戰(zhàn)友給他起了個外號“大蝦”���,但他一肩可以挑起100公斤的稻谷�����,是戰(zhàn)友中的佼佼者�����。幾年間�����,李宏塔從未和戰(zhàn)友說過自己的祖父是李大釗,只有個別領導知道��,他則在內心以這個身份激勵自己�。部隊3年間��,他被評為勞動能手��、神槍射擊手、萬米游泳能手���。

1969年,李宏塔從部隊退伍后�,被分配到合肥化工廠成為一名工人����。“那時廠子按‘連’分,化工廠是一連���,生產(chǎn)毒性最強的六六六農(nóng)藥”,每天���,他和工友們都戴著防毒面罩上崗。由于突出的成績����,李宏塔在1973年被廠里推薦上大學,3年后大學畢業(yè)���,他仍然選擇回到了廠里���,繼續(xù)耕耘在基層崗位���。

直到1978年9月�����,李宏塔被任命為共青團合肥市委副書記,之后才走上領導崗位����。

“鐵肩擔道義,妙手著文章”就是敢擔當��、善作為

在1919年的那個暑假����,李大釗帶著李葆華來到昌黎五峰山韓文公祠寄宿����,這是李葆華與父親朝夕相處的一段時間��。1000多年前�����,韓愈提出“氣盛言宜”�,認為作家的詩文之盛取決于精神力量���、道德和學識����。在韓愈祠堂����,李大釗寫下《再論問題與主義》�,駁斥胡適的《多研究些問題�����,少談些主義》����,鮮明地說“我是喜歡談談布爾什維主義的”,并指出“先有一個共同趨向的理想����、主義……不然��,你盡管研究你的社會問題�,社會上多數(shù)人��,卻一點不生關系����。那個社會問題�,是仍然永沒有解決的希望……也仍然是不能影響于實際”。李大釗的這種實干精神�����,也傳遞給后人����。

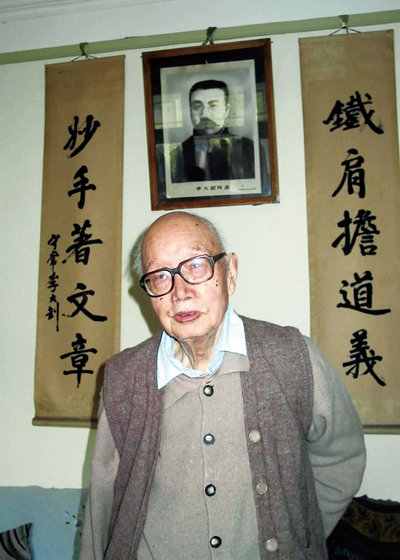

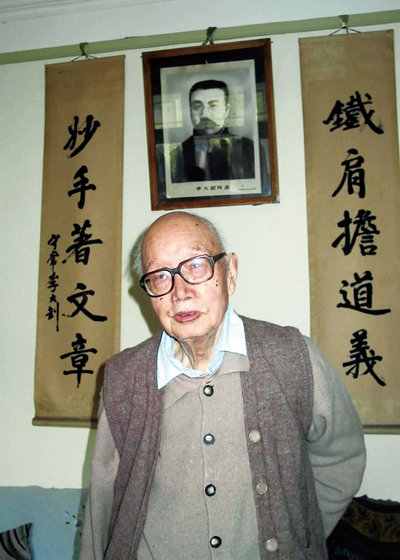

李葆華在家中的客廳���,背后是李大釗遺像和著名的對聯(lián)“鐵肩擔道義,妙手著文章”�����。

上世紀60年代初�,李葆華調任中共安徽省委第一書記��。在當時的政治條件下��,他以非凡的政治勇氣糾正了一些錯誤��,不僅為4000多名被錯劃的右派平反���,還在安徽放開農(nóng)貿(mào)市場,允許農(nóng)民在完成征購后將糧食拿到市場上銷售�����。主政安徽期間��,李葆華在當?shù)亓粝螺p車簡從�、埋頭苦干、實事求是的名聲��,當?shù)厝罕娊o他起了一個綽號“李青天”��。

李宏塔說,從他記事起�,父親就很少對他講人生道理。相反�,他總是用實際行動給孩子做出榜樣�,“在我們家,一向是身教大于言傳”����。1987年�,李宏塔調任安徽省民政廳副廳長���,第一次去北京開會時�,他順便看望了父母���。一進家門�����,父親很吃驚��,問:“你怎么跑回來了?”李宏塔解釋說自己到北京開會��,順便來家看看���。李葆華開始批評兒子:“既然開會就要認真,領會會議精神��,回去才能抓貫徹落實!你回家干什么?”李宏塔的母親心疼兒子����,在一旁打圓場�����,李葆華卻繼續(xù)教育兒子說:“民政工作��,就是直接做群眾����,尤其是困難群眾的工作����,一定要深入一線,真正了解群眾生活��。”后來��,李宏塔理解了父親的話:“他要求我不能搞形式主義、官僚主義����,如果別人帶著我下去看,那看到的有可能不是真實情況��。”

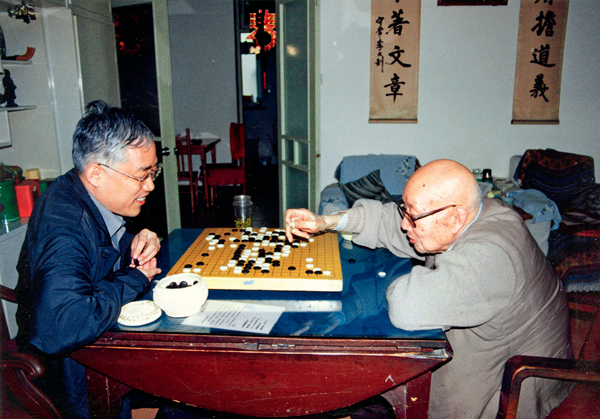

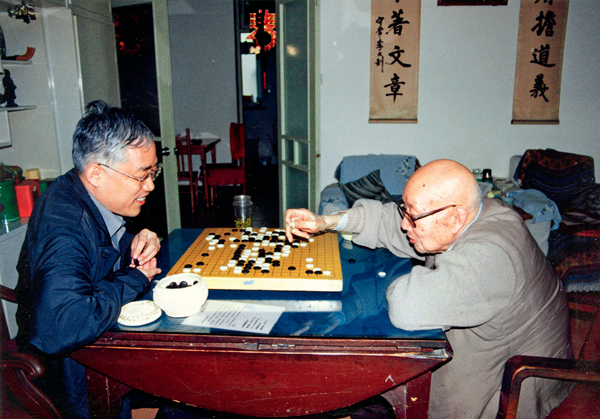

上世紀90年代�����,李宏塔來北京看望父親,在家中客廳下圍棋。

李宏塔將父親的話記在心里�����,形成了自己的一套工作方法����,被總結為“反方向工作法”�。在安徽工作的幾十年中��,李宏塔至少有一半的時間在基層度過���,調研的足跡遍布省里的每一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。為了看到真實情況�����,他每次下鄉(xiāng)都不和當?shù)卮蛘泻?。他的做法是����,專挑車進不去的地方����,然后就近尋找農(nóng)戶,讓他們引路����。為什么這樣做?李宏塔說:“一般農(nóng)村愛養(yǎng)狗�,看到外村來的生人�,狗就汪汪叫個不停,兇得很����,外村人根本進不來�。”而由一位鄉(xiāng)親引路,狗就不叫了��,鄉(xiāng)親們也會放下顧慮�,反映真實情況����。這套自下而上的調研方法,能夠真正發(fā)現(xiàn)存在的問題�,“而如果讓縣里安排�、陪同�����,往往會提前安排好村民����,只給你看做得好的那幾戶”����。

就是用這套方法���,李宏塔發(fā)現(xiàn)并解決了不少問題。有一年����,安徽南部一個山區(qū)縣在夏季遭遇了洪澇災害,民政廳及時發(fā)放了救災資金和物資���,但年底回訪時�����,李宏塔沒打招呼直接到了村里,群眾紛紛圍上來����,說根本沒人過問災情。后來李宏塔才得知����,這筆錢被縣里補了財政的窟窿�。

安徽是洪澇災害頻繁的省份�。1998年,李宏塔走上省民政廳“一把手”崗位后�����,正值民政部提倡開展制定救災預案工作���。李宏塔率先提出在安徽沿江地市推行救災預案���,并親自一個市一個縣地跑��,狠抓落實�����,還要求寫進政府的工作報告中��。結果,預案剛一做完����,就發(fā)生了1998年特大洪水��。安徽有備而戰(zhàn)����,災民安置得很好��,得到民政部的高度評價����。后來�����,預案隨著每年受災后的經(jīng)驗教訓加以完善��。在調研中�����,李宏塔還發(fā)現(xiàn)一些執(zhí)行不力的情況�,于是制定監(jiān)督管理體系���,確保預案的執(zhí)行。

“每一代人都有每一代人的責任��。”李宏塔說�����,爺爺?shù)脑竿?,現(xiàn)在已經(jīng)實現(xiàn)了�����,“他當時宣傳馬克思主義����,參與創(chuàng)建中國共產(chǎn)黨�����,就是為了改變舊中國受人欺辱的狀況���,改變人民貧困面貌?��,F(xiàn)在����,帝國主義不敢在我們面前挑釁了,我們國家也全部完成脫貧”��。所以�����,“鐵肩擔道義��,妙手著文章”在新時代應當有新的解讀���。李大釗是用寫文章和演講的方式,為水深火熱的民族尋求出路�,“但父親和我都不是通過寫文章的方式工作�,所以我理解的這句話就是����,敢擔當、善作為����。做事情要認真負責���,該你做的事情要義不容辭���,主動去做,而且要做得漂漂亮亮��。”

“我們只有一個權力�����,為人民服務”

不少合肥市民都對李宏塔很熟悉���。在他們眼中�����,李宏塔就是一位騎著自行車在街頭穿梭的老大爺�,在他上班途中的長江路�、六安路上����,民警和小販都認識他��。在安徽擔任領導工作的前20年��,李宏塔騎壞4輛自行車����,穿壞5件雨衣�、7雙膠鞋。直到2004年��,他才因年齡變大���,辦公地變遠��,換了電動車����。

當時有人提醒他��,身為廳級領導����,騎自行車上班會讓副廳級領導難堪,但他說騎自行車可以鍛煉身體�����,至于其他領導����,坐車符合規(guī)定即可���。有一次,有人看到李宏塔步行上班��,因為他當天下樓發(fā)現(xiàn)車子被偷走了�����,而公交車人又太多,于是步行過來�����。后來每當有人問起他這件事�,他就說:“我父親當年在北京,每天從家里到人民銀行上班都是步行�。”他總是這樣����,將別人眼中的“不尋常”詮釋成“理所應當”�����。

從1981年開始�,李宏塔就已經(jīng)是副廳級�����,按照安徽省政府1982年的規(guī)定�,他可以住70—95平方米的房子����,但他卻搬進55平方米的兩居室�。這套住房在樓的最西面�,冬冷夏熱�,一家三口在此蝸居���。調到民政廳后,李宏塔先后4次主持廳里的分房工作��,有將近200套住房分了出去�����,但他從未給自己分過一套。由于房少人多�,李宏塔每次都是按照“先群眾���、后干部”的老規(guī)矩辦���。1998年�,面對最后一次福利分房的機會���,李宏塔看到很多年輕同志住房差�,還是主動放棄了機會���。

不少李宏塔的老下屬說�����,他們都對李宏塔的住房分配心服口服����,因為他帶頭約束自身,“他主動讓出來一套��,就能多一個年輕同志分一套”��。“難道這個過程沒有過掙扎嗎?”《環(huán)球人物》記者問。李宏塔說:“在化工廠的那段經(jīng)歷����,讓我有更多機會了解群眾�����。就拿我?guī)煾祦碚f���,全家五口人擠一間半的小房子��,連衛(wèi)生間都是樓下公共的。所以我心里是有數(shù)的�����,作為機關工作人員��,已經(jīng)比一般群眾強太多了。”在李宏塔的邏輯中�����,他要看齊的是老百姓��,而不是領導干部��。

關心人民疾苦�,是從李大釗就開始的����。1915年8月����,李大釗發(fā)表《厭世心與自覺心》����,與陳獨秀的《愛國心與自覺心》論辯����。陳獨秀有感于中國內憂外患�����,一方面呼吁國人喚起對愛國和自由權利的自覺����,另一方面悲觀感慨:“瓜分之局���,何法可逃?亡國之奴�,何事可怖?”李大釗反駁稱:“改進立國之精神�����,求一可愛之國家而愛之,不宜因其國家之不足愛����,遂致斷念于國家而不愛�����。更不宜以吾民從未享有可愛之國家���,遂乃自暴自棄,以儕于無國之民�,自居為無建可愛之國之能力者也��。”李大釗寄希望于人民��,稱只有盡其在我��,才能承擔起挽救民族、重建民族和國家的任務�。

李葆華曾回憶,中共北方區(qū)黨委開辦過第一個區(qū)委黨校�。1926年春����,他參加黨校學習���,趙世炎、陳喬年等紛紛授課�����,最后一課由李大釗主講。他在課堂聆聽了父親教誨�����,內容主要以父親的《土地與農(nóng)民》為藍本��,后來毛澤東還將其收入農(nóng)民運動講習所的教材��。李大釗說:“農(nóng)民約占總人口的70%以上……中國的浩大的農(nóng)民群眾,如果能夠組織起來��,參加國民革命�����,中國國民革命的成功就不遠了。”中國人民擁有最強大的力量��,這些教誨深深影響了李葆華和李宏塔�����。

在北京大學任教時,李大釗的仗義疏財是出了名的��。當時他的工資每月有120塊大洋�,這在當時屬于高收入��,但李大釗卻經(jīng)常因為資助他人過度�,造成家里日常開銷困難�。還是蔡元培校長囑咐會計每月在李大釗的收入里扣除一部分��,直接交給李大釗夫人趙紉蘭�,才保證了家庭開銷��。這一點也影響了幾代子孫�����,李宏塔的同事回憶,每次單位組織的各類公益捐款�,他都因捐款數(shù)額最大�����,名字排在第一位��。

1987年,38歲的李宏塔結束在共青團系統(tǒng)的工作后�,本有機會去地方任職�����,這樣更利于仕途�。但當組織部門征求他意見����,他想起在共青團工作期間���,親身感受到民政系統(tǒng)是直接服務于困難群眾的�,所以毫不猶豫地選擇了民政廳。“民政部門做的事就兩句話:為黨和政府分憂����,為困難群眾解愁����。”他將工作歸納為三句話:視孤寡老人為父母���,視孤殘兒童為子女�,視民政對象為親人�����。這是新時代的“鐵肩擔道義”。

一般人很難理解李宏塔的選擇�����,其實這也和家風有關。在李宏塔還是少年時�����,有人給家里送去幾袋新疆葡萄干���。李宏塔拆開一袋就吃,李葆華下班發(fā)現(xiàn)后����,對他說:“我們只有一個權利���,為人民服務��。做了一點工作就收禮物��,這不是共產(chǎn)黨人干的事。”他讓家人將葡萄干退回����,李宏塔吃過的那一包����,也折價退款�。

2008年�,李宏塔的兒子李柔剛結婚�����,參加婚禮的親朋好友送了不少禮金�。為了不影響當天氛圍����,李宏塔讓婚禮正常進行,但第二天�����,每個參加婚禮的人都收到了退回的禮金�。如今�,李宏塔的兒子已是不惑之年����,現(xiàn)任國防科技大學電子對抗學院副教授�����。

當中國共產(chǎn)黨進入下一個百年����,李大釗家人的故事仍將延續(xù)�����。在和《環(huán)球人物》記者對談時,李柔剛詳細介紹了電子戰(zhàn)�、信息戰(zhàn)等概念����,以及國內外相關情況����。他深知自己在新時代肩負的使命。李柔剛還記得1998年�,正在讀大三的他加入中國共產(chǎn)黨時�,對著黨旗莊嚴宣誓的情形。當他說出最后8個字“犧牲一切��,永不叛黨”時,內心的震蕩令他終生難忘��。因為�����,那是曾祖父、祖父和父親踐行過的人生選擇……

1983年�,李葆華一家在萬安公墓的李大釗烈士陵園拍攝的全家福�。中排左三為李葆華����,后排左二為李宏塔��,前排左二為李宏塔之子李柔剛。