2020年�,因為錄制《國家寶藏》,張廷芳搭上青藏線�,重回她待過了30多年的拉薩。圖為她登上布達拉宮�����。

2020年�,因為錄制《國家寶藏》,張廷芳搭上青藏線�,重回她待過了30多年的拉薩。圖為她登上布達拉宮�����。 張廷芳�,1946年生于北京,1970年畢業(yè)于北京師范大學中文系����,1972年主動赴藏工作,曾任西藏大學語文系主任����、西藏大學教務處處長、西藏大學副校長�。

半個月后的2月12日,75歲的張廷芳會過兩個節(jié):農歷春節(jié)和藏歷新年�。這兩個節(jié)日難得在同一天,為此����,她正琢磨著:要熬藏族人過年吃的“卓突”����,就是燕麥片加上青稞粒����、風干的牛肉、奶渣�、豌豆;要做“香寨”��,就是咖喱牛肉飯�;還要做甜茶,也就是用紅茶�、牛奶、白糖制成的奶茶……

張廷芳是西藏大學原副校長��,也是上世紀70年代極少數(shù)主動進藏的北京大學生���,和藏族同學�����、丈夫次旺俊美扎根西藏30多年����,參與籌備建立了西藏大學。

2014年底��,次旺俊美因病去世——那之前�����,張廷芳已退休多年�,次旺俊美在卸任西藏社科院院長后全力搶救世界文化遺產西藏梵文貝葉經�����,張廷芳則陪伴照顧他��。張廷芳處理完老伴的后事���,趕回拉薩的老房子���,整理他那成千上萬的書籍、文稿和筆記����,“一翻開�����,有他手的味道���,也有他抽的煙的味道,好想全都帶回家”���。兒子勸慰她���,這些書很專業(yè),帶回北京看的人不多����,也沒有地方放。她不說話了�����,翻啊翻����,打包好一箱,又拆開��,再翻翻,重新打包……如此反復���,花了三年�����,最終把將近兩千冊書捐給西藏大學圖書館,方便研究西藏文化的人閱讀和使用���。

2019年�,她清理完拉薩的所有物品�,和拉薩的親人、同事和學生做了告別���。直到2020年��,《國家寶藏》節(jié)目邀請張廷芳介紹文成公主像����,還請她搭乘青藏鐵路列車重回拉薩�。節(jié)目一播出,張廷芳的故事被廣為傳頌�,人們還用“當代文成公主”形容她�����。

記者面前的張廷芳溫柔又堅定����。“我從來就不是公主���。”她笑道�����。

“我從來就不是公主”

去年8月�,《國家寶藏》節(jié)目組找到張廷芳���。這是央視制作的介紹國家文物�、文化遺產等的節(jié)目����,2017年開播,每季豆瓣評分都在9分以上��。節(jié)目組每期會邀請與國寶文物聯(lián)系緊密的人物作為“國寶守護人”介紹文物��,確定要介紹布達拉宮的文成公主像時,查找了諸多遠嫁西藏的女性的資料���,最后定下了張廷芳�。

上世紀70年代����,張廷芳作為北京師范大學的畢業(yè)生,突破種種困難隨愛人次旺俊美遠赴西藏���,在雪域高原參與建立了第一所綜合性高等學府���,開拓雙語教育��、培養(yǎng)師資�����,一待就是30多年����。

可一開始,張廷芳拒絕了節(jié)目組的邀請���。“我已經退休了����,而且奉獻西藏教育事業(yè)的絕不只有我,我的丈夫次旺俊美對這件事付出了一輩子�,要講也應該談談他。”后來���,她想通了���。“我已經退休14年了,如果還能發(fā)揮余熱�,讓大家了解次旺和西藏教育發(fā)展的不易,也算是對社會做點貢獻吧��。”

接下來�,在與節(jié)目組的溝通中��,導演發(fā)現(xiàn)張廷芳和丈夫在西藏數(shù)十年����,卻始終沒機會搭乘青藏線�����,便有了節(jié)目中請張廷芳搭乘青藏線返藏的橋段。

2020年9月���,張廷芳踏上返藏的路途����。相伴的還有不少工作人員�,張廷芳坐在人群中,不怎么說話�����。她有點缺氧�,請列車員打開氧氣裝備,看著窗外的藍天���,想起了48年前第一次赴西藏,那也是她第一次體會到高原反應……

當時��,她和次旺俊美先從北京坐了50多個小時的火車硬座到青海西寧���,再搭汽車沿青藏公路西行��。她有點想吐���,“像有只小貓在抓我的心臟”����,便用手摸著心臟����,蜷縮著雙腿,好幾夜沒睡好覺�。在距離拉薩還有20多公里的小溪邊,車子停下來了�����。司機說:“我來洗車��,你們下車洗洗臉���,咱都干干凈凈地進拉薩��。”張廷芳在溪邊蹲下�����,次旺俊美拿起照相機�,喊:“廷芳,扭臉兒���!”張廷芳轉過臉沖他一笑�,留下了這樣一張照片����。這張照片是她的“寶貝”,被她保存至今�。

1972年,張廷芳第一次去西藏��,在距離拉薩20公里處的小溪邊�,次旺俊美喊了一聲“廷芳,扭臉兒”���,給她拍下這張照片����。這張照片被張廷芳珍藏至今����。 節(jié)目中,張廷芳介紹了次旺俊美對西藏的貢獻��,每每談到以前與他在一起時��,就會哽咽�����,現(xiàn)場許多觀眾落淚了��,節(jié)目播出后�����,“當代文成公主的愛情太好哭了”還上了熱搜��。張廷芳讓人想到一個傳說:文成公主拿起一面鏡子��,在鏡中看到了親人�����,她不小心把鏡子弄掉了�����,掉落的地方冒出了泉水,此后當?shù)厝吮銖倪@個地方取水����,泉水名叫“冒咕泉”……

不過,當大家拿她和文成公主作比擬時����,張廷芳有點不同意,覺得自己被抬高了�����。“文成公主是為了民族大義遠嫁西藏�����,而我是因為想和次旺在一起���。而且�����,我不是‘公主’���,我的伯父和父親都在新中國成立前入了黨�����,一輩子艱苦樸素,在‘文革’中受過審查����。許多人用‘神仙愛情’形容我和次旺,不少人一看這個詞以為是花前月下���,很浪漫��、很美好����,可是��,我和次旺的結合是在特殊年代��,在那時�����,這樣的愛情是很‘難’的���。”

那是個激情與苦難并存的年代���。

“毛主席說‘看人要看成分���,但也不唯成分’”

扎著兩條短辮子的少女張廷芳站在舞臺上,跳起了草原民兵舞���,動作柔中帶剛�����。

這是在上世紀60年代末的北京���。張廷芳是北京師范大學中文系的新生。當時的學生常隨身帶著64開的毛主席語錄���,見到墻上掛著的毛主席像就敬禮���。張廷芳加入了學校“革委會”毛澤東思想宣傳隊,經常在老節(jié)目中加上宣傳最新指示�����,進行表演。

一天��,宣傳隊談起招新�,好多人提到教育系的次旺俊美:“他會拉二胡����、彈揚琴,還能跳舞�!”

“那可不行!”有人大聲反對�。“他家過去可是大農奴主?����?催^電影《農奴》嗎�?農奴主扒人皮、挖人眼�,比地主富農殘忍!怎么能吸收這種狗崽子�����?”當時�,階級地位決定政治態(tài)度��,“地富反壞右”是“革命群眾”打擊的對象�,更何況是農奴主的后代�。教室里,大家陷入沉默�,在一旁的張廷芳卻若有所思。

次旺俊美是北師大第一個藏族本科生�����,出生在西藏一個世襲貴族家庭���。一天���,張廷芳在食堂碰見了他,走過去打招呼�。“你是次旺俊美吧?你好�����,我是中文系的張廷芳�。”

上世紀60年代,次旺俊美(右二)是北師大第一個藏族本科生,能歌善舞�。 次旺俊美高出她一個頭,轉過身來��,點了點頭����。“我就直說了,我是宣傳隊的��,每次討論招新���,好多人都推薦你,也因為你的家庭出身�,大家不太敢做決定。但我想�,你不要有什么包袱!毛主席說‘看人要看成分�����,但不唯成分’��,也看政治表現(xiàn)�����。你的才華總有機會發(fā)揮的!”

張廷芳有兩個哥哥和三個弟弟����,家里從不嬌慣她,把她當男孩子養(yǎng)大�����,她便有股男子氣�。張廷芳說完轉身離開,次旺俊美還站在原地�����,靜靜看著她的背影��。

后經過宣傳隊數(shù)次爭取��,次旺俊美終于加入進來�����,成了文藝骨干�。他們常去部隊���、工廠演出。藏族人擅長背東西��,次旺俊美把揚琴一捆�����,背上就走��。次旺俊美會樂器���、能譜曲�����,把《北京有個金太陽》等編成踢踏舞教大家跳,還指導大家穿藏族服飾����。

在共同的創(chuàng)作、排練�、演出活動中,張廷芳和次旺俊美產生了革命情誼���。一次��,倆人去看展覽����,被張廷芳的親戚看到了。很快��,在外地的哥哥寫信給她�����,在內蒙古工作的父親及其戰(zhàn)友打來電話����,系里工宣隊更是找她談話:“廷芳啊,貧下中農子女千千萬��,為何你偏偏看上的是農奴主的后代����?”他們擔心,兩人的結合會帶來政治影響����,斷送她的前程���。

張廷芳想了想:“這么好的一個人,平白無故疏遠他���,這不可取�����,我是真心想愛護這個人��。”兩人最終在1971年的最后一天結婚�,在北師大教二樓的教室舉辦婚禮���,并于第二年奔赴西藏���。

張廷芳是個認死理兒的人,在某種程度上�,選擇次旺俊美����,不只是選擇了一個愛人,也選擇了她畢生的信仰和事業(yè)——忠誠教育��,為教育獻身。

辦教育�,讓藏民了解漢族和共產黨

“我很佩服次旺俊美的祖父江洛金,也佩服在特殊環(huán)境里成長起來的次旺�。”張廷芳向記者回憶著,看向遠方���。

20世紀50年代�����,西藏還處于封建農奴社會���,人口不到5%的農奴主占有全部土地、草場和絕大部分牲畜���。比如“朗生”意為“家里養(yǎng)的”��,是奴隸����,沒有人身權利�����,無償給農奴主干活,就像農奴主的私有財產��,會被隨意贈送�����、轉讓����、抵押或出賣,其子女也世代為奴���。

就是在那樣的年代�,江洛金·索朗杰布勇敢地站了出來���。他是西藏最先質疑農奴制的貴族人士���,眼見達賴地方政府治理不善,便參與藏軍改革����,試圖對西藏的政教合一制度和農奴制進行改造�����,結果觸怒了西藏地方政府,被流放到林芝�,輾轉逃亡到印度,數(shù)年后才回到拉薩����。1959年,西藏上層反動集團發(fā)動的叛亂被平定�����,廢除封建農奴制����,實行民主改革。江洛金后來擔任西藏自治區(qū)政協(xié)副主席�����、全國政協(xié)委員��。

西藏和平解放后����,次旺俊美的父親江洛金·旺秋杰布被派往北京籌建達賴駐北京辦事處�。那時����,西藏沒有公路,父母把最小的孩子用木箱裝著綁在馬背上�,手持獵槍,騎馬上路���,穿過荒草灌木叢時常迷路�,天快黑了又回到早晨出發(fā)的地方……就這樣����,次旺俊美隨家人經四川、重慶�����、武漢���,最后來到首都北京����。他在北京上小學、加入少年隊����,學了些漢語�����,后又回到拉薩接受教育����,并參加高考,考上了北師大���。

事實上��,上世紀50年代解放軍進藏時����,第一件事并非打土豪��、分田地�����。“底層人民聽不懂漢語,解放軍難以直接發(fā)動群眾���,便先爭取上層�,并興辦教育��,讓群眾了解漢族和共產黨�。”這才有了西藏第一所現(xiàn)代意義的學校——拉薩市第一小學,以及西藏第一所中學——拉薩中學��,次旺俊美是這所中學的第一批學生�。此前,當?shù)刂挥信囵B(yǎng)俗官的學校和服務達官貴人和富商子弟的私塾���,老百姓幾乎沒有機會接受教育�����,大多是文盲�����。次旺俊美和同學走在上學路上曾被人唾罵�����,可見當時社會環(huán)境十分復雜�����。

每次聽到次旺俊美講起自己學漢語���、下鄉(xiāng)參加民主改革等經歷,張廷芳望著他�����,邊聽邊想:“他不像大家所說的農奴主的后代�����,那種不求上進的紈绔子弟���。他的家族歷史和對共產黨的了解給予他堅韌的品質和堅定的信仰����。”因此����,張廷芳堅信����,只要和他在一起�����,什么困難都能克服�,一到西藏,就投入教育事業(yè)����。

當時��,張廷芳在西藏自治區(qū)師范學校教漢語�,次旺俊美教藏文����。當時的學生年齡從15歲到30多歲不等,有復員軍人����、農牧民等��,絕大部分是藏族�,只會藏文��。他倆編寫漢語拼音�����、漢文��、藏文三對照的《漢語文》教材,還加入生活常識��。“一三五七八十臘���,三十一天永不差��;四六九冬三十天����,唯有二月二十八。”學生一讀�����,就懂得每月天數(shù)的規(guī)律��。

張廷芳發(fā)現(xiàn)��,藏族學生模仿能力強����,能歌善舞,便在課堂上排節(jié)目�����,角色扮演時有人說錯了���,旁人就糾正:“是雞蛋�����,不是雞‘電’��。”課堂上歡聲笑語�����,學生的漢語水平也慢慢提高了��。

除了講知識���,學生的心理問題也很重要。

1975年���,西藏師范學校改建為西藏師范學院��。張廷芳對漢藏語進行比較�,找出學習重點和難點,一次教到“量詞”����,提到漢語語法的特點是量詞豐富,相較之下��,藏語的量詞比較少����,“在漢語里���,有一頭牛,一匹馬,一條魚��。還可以用一尾魚���,‘尾’字形容搖頭擺尾在游�����,很有畫面感。”

一個學生不干了����,把書包立在桌子上擋住自己的臉趴著。張廷芳問他怎么了�����,學生撅著嘴:“老師你是不是瞧不起藏族�����?是我們藏語太簡單了����,沒有漢語發(fā)達嗎?”張廷芳安撫他:“語言沒有優(yōu)劣之分����,你是大學生了,不能帶偏見看這個問題�。你念句藏語,中間有量詞嗎�?藏語的量詞比漢語的少,這是事實�����。”漸漸地���,學生理解并接納了��,更加努力學習�����。

“語言能對思維產生影響���,可以使各民族學生之間增強了解���,有助于形成國家共識���,加強團結。”張廷芳認為���,漢族學了藏語�����,能更了解西藏文化����;藏族人會說漢語�����,能推廣藏族特色�。比如,通過和內地企業(yè)聯(lián)合加工���,西藏青稞制成的啤酒����、有千年歷史的藏藥、青藏高原的礦泉水被傳播到很多省份甚至國外�。

“西藏的發(fā)展不能全歸功雙語教育,但是如果沒有雙語教育���,這些進程恐怕會有所推遲。”

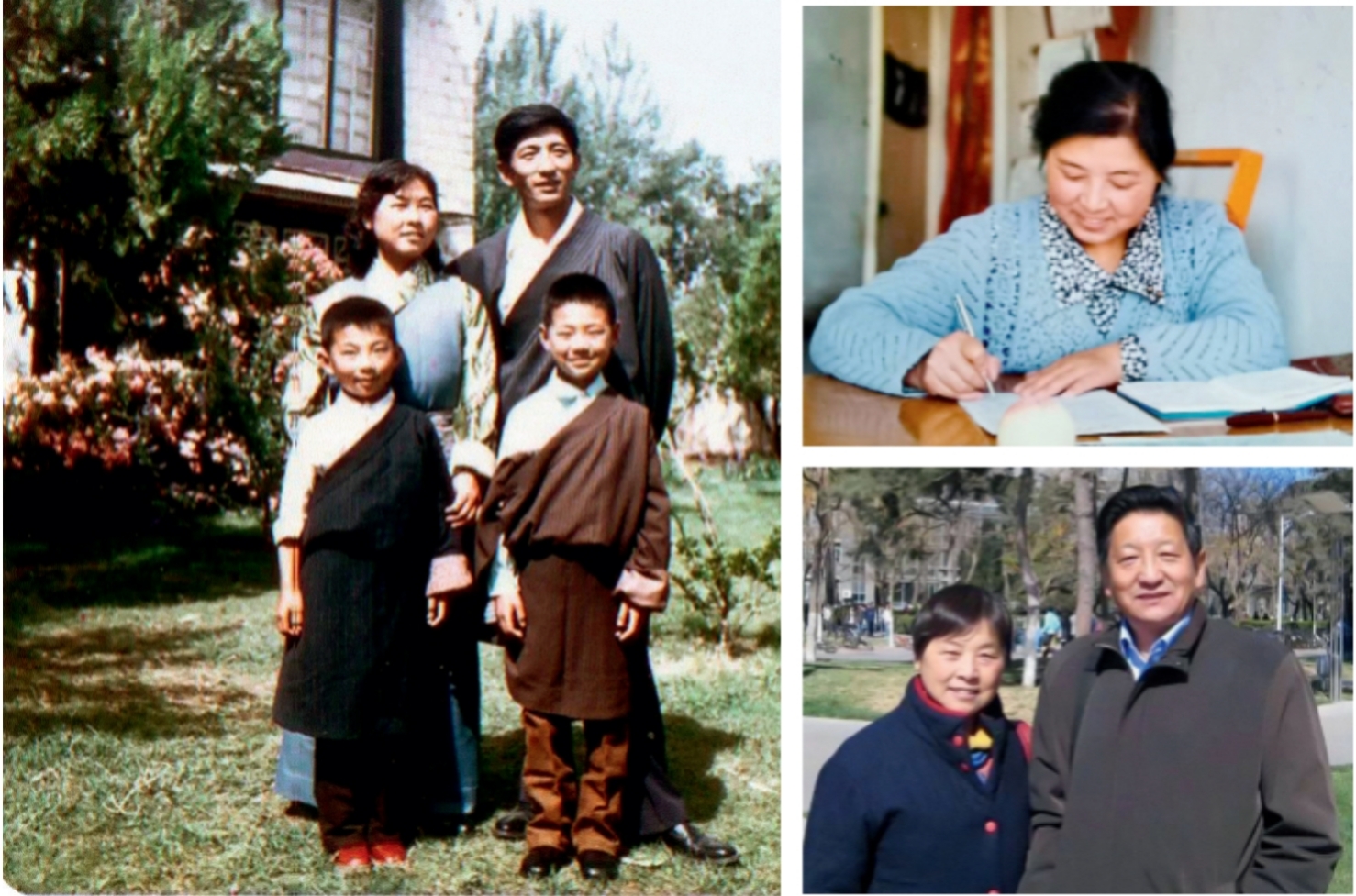

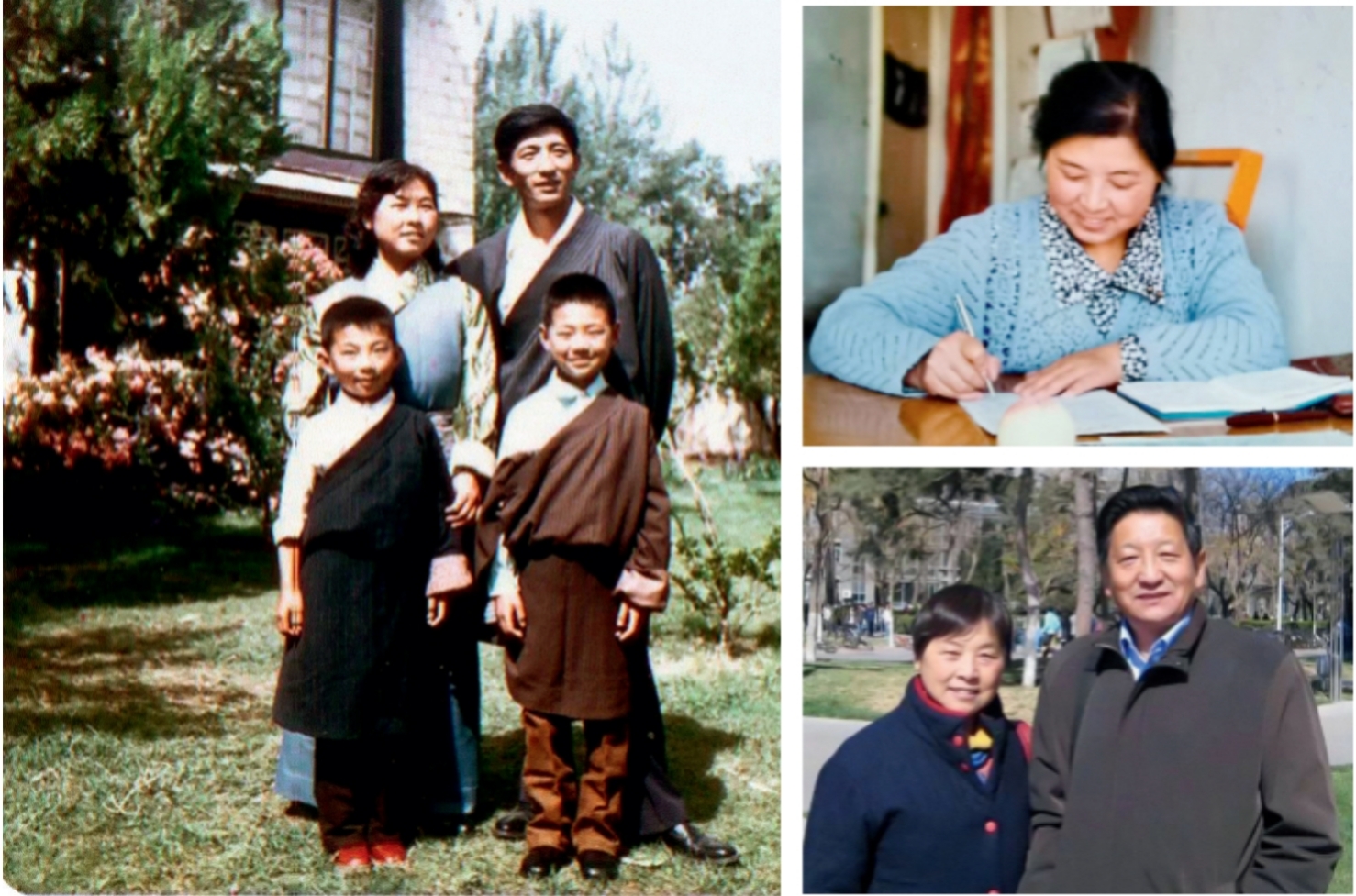

左圖:1983年�,張廷芳和次旺俊美及兩個兒子在一起。

右上圖:1994年�,張廷芳在西藏大學語文系辦公室辦公��。

右下圖:2009年��,張廷芳和次旺俊美回到母校北京師范大學作報告。 援藏干部的“永久牌”

1985年�,在國家的支持下,西藏大學成立(由西藏師范學院改建而來)��,這是建在西藏本土的第一所綜合性高等學校,獲得全國乃至全球的關注���。當時��,還不到40歲的次旺俊美被任命為第一任校長��,是當時全國最年輕的大學校長����。張廷芳擔任語文系副主任���,主持語文系教學行政工作�����。

大學成立初期面臨諸多困難��。西藏條件艱苦�����,環(huán)境復雜��,師資從來都是“老大難”。黨中央確定了對口支援政策����,全國幾十所高校的教師陸續(xù)赴藏支援西藏大學建設。張廷芳也多次赴內地高校進行援藏聯(lián)系工作�����。援藏教師進藏后���,張廷芳就“現(xiàn)身說法”,從自己的經歷講起��,介紹如何克服環(huán)境����、文化等難題。

此外,她還在本地老師和援藏老師之間搭起橋梁��。援藏老師在西藏有工資,派出單位還會給補貼����,一些西藏本地老師心理不平衡��。張廷芳開導道:“人家是援藏���,可以不來���,我們就是西藏人�����,必須在這工作�。給多少補貼是人家單位的事兒�����,不要做沒有意義的比較�。”她組織交流活動��,做甜茶給大家��,解開大家的心結����,語文系的凝聚力增加了�����,教學效果也提升了�����。2000年��,時任國務院副總理李嵐清視察西藏大學時稱贊張廷芳是“援藏干部的‘永久牌’”。

其實����,校長夫人的身份曾讓張廷芳很受委屈。比如學校第一座學生宿舍樓建成���,按慣例是藏文系�、語文系的學生依次搬進去����,但次旺俊美有點為難:“語文系進了����,別人會說因為你是校長老婆��,不公正����。”張廷芳同事甚至抱怨:“學生跟著你就是倒霉!”

有的年輕老師對張廷芳的嚴格管理有意見。改革開放后���,國家在全國的師范學校定向招生���,讓畢業(yè)生到西藏從事教育工作,各地的許多年輕人來到西藏�����。一次��,一個年輕小伙子指著張廷芳吼:“你不就是憑著是校長夫人才當上系主任嗎�?”他不贊成考勤,張廷芳給他做工作�,卻被罵了一頓。張廷芳沒生氣,只是說:“我現(xiàn)在47歲�����,我不會離開這里�����,短期內也死不了,你睜大眼睛看著,看我張廷芳是不是那樣的人���。”

還有年輕同事對張廷芳不滿����,在給這人的職稱評審中���,張廷芳卻站出來表示同意����。有人替張廷芳鳴不平�����,張廷芳反而安慰道:“他針對的是我個人��。他工作做得好,符合條件,我就該推薦�����。”幾十年下來�,大家都知道她公事公辦,那個曾當面罵她的小伙子調到其他省份后,給她寫信:“張老師����,我表示深深的歉意,以前很不懂事……”

想當面叫一聲“張媽媽”

“美麗的校園灑滿陽光�����,我們在這里放飛理想……”這是西藏大學校歌�,作詞人正是張廷芳。在她心里��,這片藍天白云下有著她與學生的美好回憶�����。

1987年���,西藏發(fā)生反革命騷亂,擔任系主任的張廷芳每天晚上都要到學生宿舍巡查�����,早上和學生一起出操��。“那是特殊時期�����,我們要千方百計保證學校的教學秩序�����。”張廷芳形容���,那幾年就像打仗���,常有緊急情況��,商量事情時甚至邊跑邊說����。

“那段時期,維穩(wěn)是第一位的,西藏的安全關系到全國�����,一定不能亂�����!”向記者回憶時���,張廷芳的語氣多了幾分堅定����。西藏大學80年代后期形成的工作制度和習慣�,一直持續(xù)到90年代�,穩(wěn)住了“軍心”�����。

后來,1992屆的學生畢業(yè)時����,系里辦了茶話會,學生對張廷芳說:“以前在私下里叫了4年‘張媽媽’���,現(xiàn)在想當面這樣叫您�����。”張廷芳很少哭���,可當時沒忍住,流下了眼淚。

20世紀末,次旺俊美已經卸任校長多年��,張廷芳被任命為學校副校長�,分管學校黨委宣傳部、團委�、學工處工作。“我希望藏大或者西藏的孩子都有很好的綜合素質�����。如今�����,學的專業(yè)不一定能在工作上起作用����,也要有溝通、應變的能力����,而這可以通過參加活動來培養(yǎng)。”她要求各個學院根據專業(yè)特點開展文化活動���,于是文學院有了“五月鮮花文化節(jié)”�����,常辦藏文書法比賽����;工學院常和西藏工信部門辦活動……學校的辯論賽����、演講比賽、鍋莊舞比賽等如今仍是西藏大學最亮眼的風景�����。2008年���,西藏大學參加迎奧運、樹新風禮儀知識競賽,打敗了清華等高校���,挺進決賽��。當時學生抽到即興小品題目“烤鴨店”���。“西藏來的孩子哪知道烤鴨、全聚德����?”剛退休的張廷芳接到求助電話��,趕緊講解�。后來,學生自編自導的小品最終幫他們獲得全國三等獎�。

1995年,張廷芳指揮語文系師生大合唱����,獲得西藏大學慶祝“七一”歌詠比賽一等獎。 張廷芳的小孫子5歲了�,采訪中,他時不時跑過來抱住張廷芳�����。前幾天他看《國家寶藏》���,見張廷芳在節(jié)目里哭了�,就摟住她的脖子���、緊貼她的臉:“奶奶你別哭。”說著說著��,小孫子也哭了��。這個“小暖男”是在次旺俊美去世5個月后出生的�,在張廷芳心中,孫子的降臨給了她極大安慰�����,仿佛是老伴的化身�����。

張廷芳和次旺俊美的人生和西藏教育事業(yè)緊密聯(lián)系著。去年�,張廷芳想去上海看望70年代的援藏老師和曾經同甘共苦的同事們——這也是兩人此前一起許下的心愿���,結果碰上疫情�,只能留在北京家中�����。張廷芳還有很多事要做,她說:“病毒千萬別找上我��,我一定要好好活著�����,把次旺的心愿都完成了�����。”(本刊記者 陳霖)