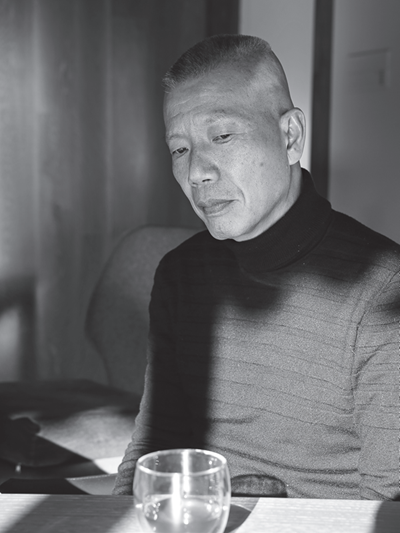

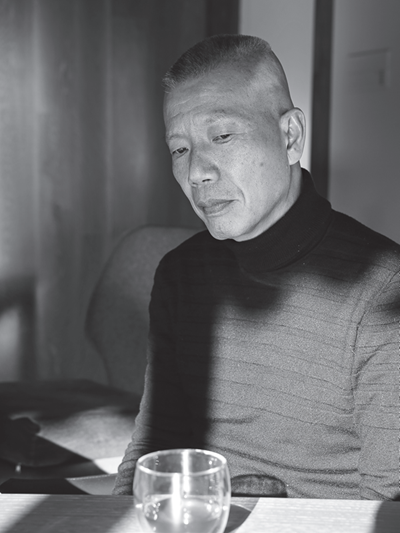

2020年12月25日����,蔡國強在北京接受本刊采訪。(本刊記者侯欣穎/攝)

2020年12月25日����,蔡國強在北京接受本刊采訪。(本刊記者侯欣穎/攝)

蔡國強��,藝術(shù)家����,1957年生于福建泉州。曾就讀于上海戲劇學(xué)院舞臺美術(shù)系��,后旅居日本��,1995年移居紐約���。他的藝術(shù)表現(xiàn)形式橫跨繪畫�����、裝置藝術(shù)����、錄像及表演藝術(shù),其中以火藥繪畫�����、煙花表演等最受關(guān)注���。近日�,他的個展“遠行與歸來”在故宮展出���。

蔡國強從小就知道自己要成為一個藝術(shù)家���。他兒時在福建海邊畫畫,長大后去上海讀書��,到東京留學(xué)�,又在紐約定居,仿佛偌大世界里的一個旅行者�。

羈旅感伴隨了他一生。他的生活���,既孤獨�����,又熱鬧:他從不缺觀眾���,一個英語不流利的中國藝術(shù)家,在世界上歷史最悠久��、最神圣的建筑里輪番開個展��,從西班牙的普拉多美術(shù)館���、意大利的烏菲齊美術(shù)館到美國的古根海姆博物館���,他不斷刷新觀展人數(shù)紀錄,創(chuàng)造著這個時代屬于中國藝術(shù)家的巔峰神話��。

他的熱鬧���,還來自于他的“武器”:火藥�。他把最古老的發(fā)明融入現(xiàn)代藝術(shù)��,在畫布、陶瓷���、玻璃之類的媒介上撒下火藥�����,引燃����、爆破���,由火藥肆意噴濺形成自由浪漫�、極富張力的畫��。后來���,他對自由的追求突破了畫布的限制���,視野投向了天空,火藥開始以另一種更為瀟灑的形態(tài)——煙花��,奉獻更具感染力的表演�����。2008年北京奧運開幕式上的29個“大腳印”�����,就出自他之手���。

如今����,蔡國強把個展帶回了故宮�����,取名“遠行與歸來”����。他說,“藝術(shù)家像一艘船�����,博物館就像港口�,故宮是我里程碑式的一個港口�����,但船的歸宿是星辰大海����,是海平線�,甚至是海底。這些都是旅行者的故事���。”

夢游紫禁城

在故宮東華門附近的一座四合院里����,《環(huán)球人物》記者見到了蔡國強��,那是他在北京的家���,也是他的工作室��。他身材高瘦��,兩肩平直���,皮膚黝黑���,有些“南人北相”。一張口是鄉(xiāng)音未改的福建普通話��,說到得意處���,他流露出少年一樣的興奮,說到創(chuàng)作�,他神情懇切,語調(diào)平緩���,在藝術(shù)家和“大男孩”間自由切換���。

去年12月8日,是故宮建成600年的日子����,也是蔡國強63歲的生日。

他和故宮的緣分不止于此����。上世紀80年代初,蔡國強還是上海戲劇學(xué)院舞美系的學(xué)生��,那時他常到北京看展覽,找好友李毅華玩�����,李毅華工作的故宮出版社就在紫禁城里面���。

從前�,“進宮”要取道神武門�����。蔡國強清楚記得�,那時候,李毅華會和他一起騎自行車到神武門前停下��,再推車進去�,李毅華的車筐里經(jīng)常擱著一個包,里面放著饅頭和咸菜�,這是兩人的午餐,“那個包挺保溫的�,我印象很深”。黃昏時候����,故宮里沒什么人���,四下空曠寂寥,蔡國強優(yōu)哉游哉騎著自行車��,輾過紫禁城的一塊塊青磚����,感受一個帝國的漫長往事、綿薄力量和步入黃昏的情緒�。這種隱秘而偉大的氛圍對在福建泉州長大的他來說,遙遠又陌生���,帶來強烈的震撼。

虛擬現(xiàn)實作品《夢游紫禁城》

虛擬現(xiàn)實作品《夢游紫禁城》 30多年后����,蔡國強把個展搬到了故宮午門展廳,壓軸作品叫《夢游紫禁城》��。他從泉州挑選了漢白玉�,找工人耗時5個月雕刻出紫禁城全貌,再運到湖南瀏陽�,在漢白玉紫禁城上空燃放彩色煙花,記錄下影像。故宮內(nèi)不宜燃放煙花����,他找人用VR技術(shù)將漢白玉故宮和真實的故宮影像合二為一,在展覽現(xiàn)場���,游客可以通過VR眼鏡觀看故宮上空“燃放”白日焰火�。

蔡國強借助頭戴設(shè)備觀看虛擬現(xiàn)實作品《夢游紫禁城》的粗剪�。

蔡國強借助頭戴設(shè)備觀看虛擬現(xiàn)實作品《夢游紫禁城》的粗剪�。

明明是白日焰火,為什么是“夢游”呢��?“白日夢”�����,蔡國強脫口而出����,“藝術(shù)家就是善于做白日夢的人,對吧����?在白天的陽光里,我好像靠在紅墻上睡著了���,夢見煙花在紫禁城里放出來�����,就開始夢游600年前的紫禁城往事�。”

像這樣的煙花表演,蔡國強已經(jīng)駕輕就熟�����。煙花的原料是火藥��,“操縱”火藥的能力�����,蔡國強是在日本留學(xué)期間練熟的����。

大學(xué)畢業(yè)后�����,蔡國強想留學(xué)����。李毅華幫他找了日方擔(dān)保人�,當時的故宮副院長楊新幫他寫了推薦信����,向日本人介紹蔡國強時,推薦人說“這個年輕人到日本�,一定會爆炸的”。

蔡國強沒有讓這句話落空�����。1986年12月����,抵達日本后,他開始拋棄顏料���,純粹使用火藥作畫��。“希望火藥的能量更自由自在��,就把顏色都抽掉����,水墨也抽掉,雖然那時候也有彩色火藥��,但我就故意用黑火藥����。”

用火藥作畫前,蔡國強一般會手工剪裁好一個模子����,覆蓋在畫布上,然后把火藥撒在空白處或是模子下���,撒火藥的層次和數(shù)量都有講究���,這個過程有時很迅速,有時要花費一整天��。完成后用木板蓋在畫布上����,再用磚頭�����、石塊等重物壓住,只把引信留在外面�����。如果畫布不大���,爆破的一瞬也許只需一秒����。

火藥入畫的創(chuàng)意很快引起了媒體的注意����,越來越多的人知道了有個用火藥畫畫的人。

難以控制�、充滿意外,這是蔡國強眼中火藥的魅力���。直到今天���,他還一直在探索火藥的更多可能性,在絲綢��、陶瓷或是玻璃��、鏡子上使用火藥,不斷讓自己面對新問題����。他沉迷于火藥帶來的“生澀感、未成熟感”����,“就像跟戀人的關(guān)系一樣,你感到她不僅是你的��,她也是她�,這一點很重要,你們就會一直處在有一定張力的關(guān)系里����。”蔡國強說。

視覺之外的藝術(shù)

蔡國強最為人熟知的作品�����,是2008年北京奧運會開幕式上從永定門沿中軸線一路直抵鳥巢的“大腳印”焰火表演����。對他來說,那是一個藝術(shù)家以天空為畫布的作品。

奧運大腳印�。

奧運大腳印�。

奧運會以后��,蔡國強想要去到處走走����。第一個想法就是重走文藝復(fù)興時期著名畫家埃爾·格列柯的人生之路。他從格列柯出生的希臘小島啟程���,途經(jīng)威尼斯�����、羅馬��、馬德里���,最后到了格列柯去世的西班牙小城托雷多。當年格列柯走過的河流山谷如今依然流水潺潺����,蔡國強站在那里看了很久。透過澄澈的河面����,他仿佛看見小時候�,那個經(jīng)常對著家鄉(xiāng)的池塘���、海岸獨自畫畫的自己��。

因為父親喜歡國畫����、書法��,蔡國強從小就有接觸繪畫的環(huán)境�。那時,他已經(jīng)被格列柯筆下瑰麗濃烈的色彩和作品背后的神奇性吸引���。除了格列柯����,從印象派�����、立體主義到表現(xiàn)主義�����,各種繪畫流派都對他有影響。他一提筆�����,腦海里總會蹦出某個藝術(shù)家的風(fēng)格���,一落筆,就像是跟一個遙遠大師在“對話”�����。

長大后�����,對話的形式變了�����。蔡國強直接找上門���,到收藏他們作品的美術(shù)館���,和那些研究他們的專家對話�。對話的成果變成了一幅幅掛在墻面的畫����,或者與火藥親密接觸后的雕塑,這些作品被收錄在“一個人的西方藝術(shù)史之旅”展覽中���,也是這次故宮展的一部分���,是他對過去幾年遠行世界的總結(jié)。

在這些作品里��,蔡國強用上了彩色火藥�。“年紀大了,七情六欲的情感更微妙���、更復(fù)雜�,也會開始喜歡一些色彩�。”

《爆破大力神》中,蔡國強用紅色火藥在大力神雕像的石膏復(fù)刻品上再創(chuàng)作��,表現(xiàn)大力神血脈僨張的能量�。在雕塑一旁的展簽上�����,藝術(shù)家寫下了他眼中的大力神:“我小時候畫過大力神的素描����,以為他剛猛無敵����,后來親眼看到�,被震撼的是他的疲倦和無奈。這樣恰恰是真實和永恒的��。”在《非品牌》里��,他用藍色�、橙色火藥形成撞色的視覺沖擊,模仿抽象藝術(shù)家的代表作����。從康定斯基用刮刀畫的風(fēng)景畫和蒙德里安寫實的菊花中,他發(fā)現(xiàn)�,“這些抽象藝術(shù)家年輕時都曾熱愛描繪具象事物,隨著個人‘品牌’的創(chuàng)立�,便會失去其最早的沖動��。美術(shù)館永遠在展覽那些‘品牌’�����,人們來美術(shù)館也是看其獨特的‘品牌’����,而忽略了藝術(shù)家熱愛藝術(shù)的最基礎(chǔ)的情感”�����。

蔡國強的彩色火藥畫色彩綺麗�����,但奪目的光彩背后��,他總是想要表現(xiàn)一些看不見的部分�����,比如大力神健美身姿背后的落寞���,或是觀賞者對藝術(shù)家個人風(fēng)格的過度迷信�����。“有趣的是���,我們做的這種藝術(shù)在西方叫視覺藝術(shù)����,但對我來說最有魅力的表現(xiàn)��,反而是看不見的�����、非視覺的部分�。”

蔡國強討厭說教�����,所以他把一切哲學(xué)思考揉碎在雅俗共賞����、老少咸宜的視覺效果里。3個月前��,在法國干邑的夏朗德河上,他指揮了另一場白日焰火�����,名為《悲劇的誕生》���。那是一場由煙花主演的“戲劇”���,全篇由橙黃色煙花拉開序幕,接著是綠色煙花包裹紫色煙花����,名為《薰衣草的誘惑》,充滿了法國地域色彩的開篇之后���,是以李白詩歌命名的第一幕《將進酒》����,白色焰火好似踩著緊密的鼓點���,逐一騰空���。不同色彩�����、節(jié)奏�、形態(tài)的煙花代表著寂寞��、隔離����、反省、不屈和樂觀等多重人生境遇�,煙花絢爛之外,彌散著蔡國強對全球疫情這一悲劇的思考——夏朗德河兩岸���,人們戴著口罩����,舉著手機��,駐足觀看���。

不論煙花秀還是爆破實驗,這些規(guī)模宏大����、震撼視聽的形式吸引大批觀眾走近蔡國強的藝術(shù)��,“我很受歡迎的”��,蔡國強總是很自信地說��。為了一睹這直擊心靈的場面����,常常有人愿意跨越幾座城市甚至幾個國家而來�。而視覺背后更豐富的內(nèi)容,則突破了時空局限�����,在觀眾心中留下長長余波��,不絕如縷��。

左上圖:煙花表演《空中花城:佛羅倫薩白天焰火項目》��。

左下圖:煙花表演《悲劇的誕生》��。

右圖:“天梯計劃”實驗成功。

和30年前的自己“對話”

小時候�����,蔡國強常坐在家鄉(xiāng)的海邊抬頭望天�,那時就有了要摘星攬月的夢想。當他看到宇航員登上月球的新聞��,還為自己的體格當不成宇航員而暗自神傷���。

走上藝術(shù)道路后�����,他開始用另一種方式實現(xiàn)夢想���,因為“藝術(shù)能帶人的精神在不同的時空里出入,可以成為時空隧道”���。1990年�����,蔡國強在日本開始了“天梯計劃”。在他的設(shè)想中,那是一架筆直升空的長梯�,火藥捆綁在梯子上,從地面這頭點燃后�,火焰向上燃燒,直到看不見的云端���。之后的20多年��,這個實驗在英國巴斯���、上海、洛杉磯等地嘗試了4次�����,都以失敗告終�����。直到2015年����,蔡國強把實驗地點搬回家鄉(xiāng)泉州的一個小漁村,才終于成功了��。

這其中似乎有某種隱喻,小時候在家鄉(xiāng)醞釀的夢想���,兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)還是在家鄉(xiāng)實現(xiàn)了��。天梯燃燒的那一瞬�,蔡國強內(nèi)心升騰起一種神圣感�����?��;鹧鏌巾敹撕?����,又從底部開始向上熄滅���,“整個梯子好像送上去了,這種時空流動很有神奇感”����。

泉州有句土話,“云朵很高�����,足足有500米”�,蔡國強的天梯也有500米長。如果把梯子做短一點�����,也許計劃會更早實現(xiàn)����,對500米的堅持無關(guān)乎任何藝術(shù)考量,只來自小時候種下的一個念頭����。“很多人小時候有過一些想法,長大了也就流逝了�。我還一直幻想著,它還堅持在我的靈魂里��。”這種對年少時期理想的回溯和重拾��,反復(fù)出現(xiàn)在蔡國強的作品中����。

新冠肺炎疫情暴發(fā)前��,蔡國強正計劃來一場中世紀旅行����,體驗當時修行者們苦行僧式的生活���。后來疫情改變了計劃��,他就跑到美國鄉(xiāng)下的農(nóng)莊去隔離���,這種自我放逐在他看來也是一次對自省式修行的體驗。

這期間�,他找出了在日本時做的十幾本筆記,開始和30年前的自己“對話”����,尋找他在那個時代的情感,當時在擔(dān)憂什么���,當時的創(chuàng)意又是什么���。他把那時的方案繼續(xù)延伸,形成了《為外星人所做的計劃》后續(xù)作品——這些作品是60歲的蔡國強與30歲的自己之間�,關(guān)于宇宙的一次碰撞��。

60歲的蔡國強�,比30歲時成熟了很多��,對宇宙和自然的看法也從少年時一意孤行的篤信�,變成了有些中庸的辯證視角����。過去的一些觀點現(xiàn)在已經(jīng)不認同了,但這樣的回溯��,能幫他喚醒精神中還保留著的執(zhí)著和純粹�����,促使他持續(xù)不斷地思考一些本質(zhì)問題——人為什么需要藝術(shù)����,藝術(shù)到底能做什么?

“我們總在思考和摸索怎么畫�����、畫什么和為什么畫�,可是面對今天為什么還要畫畫���,經(jīng)常沒有一個像樣的理性回答,其實就是:‘愛畫畫’��。”蔡國強在漫漫人生中不斷遠行�,但內(nèi)心深處,也許永遠都住著一個少年��,那個坐在福建泉州的海灘上�����,抬頭仰望星空����,生出無限感念和愿望的少年。與其說蔡國強一直在不?;厮荩蝗缯f他總想保持一顆初心�����,如他所說��,“我的遠行從未離開�����,歸來仍在路上”。(本刊記者 李雨瀟)