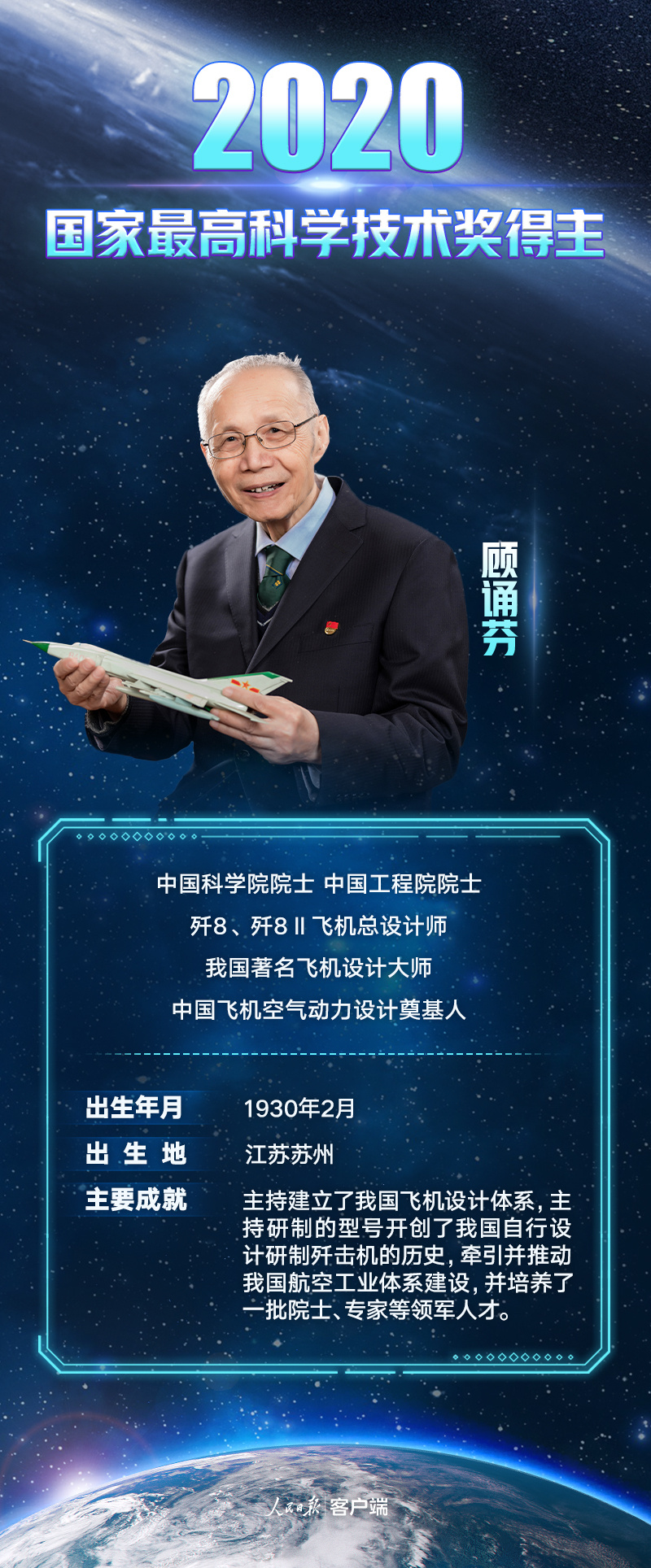

11月3日上午,2020年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會在北京人民大會堂隆重召開��。中國航空工業(yè)集團有限公司顧誦芬院士獲國家最高科學(xué)技術(shù)獎���。

提起殲教-1����、殲-8、殲-8Ⅱ���,軍事迷們都不陌生���。這幾款在我國航空史上占據(jù)重要地位的飛機,都由顧誦芬主持設(shè)計����。顧誦芬生于國學(xué)世家,卻從小癡迷航模����,是我國航空領(lǐng)域唯一的兩院院士。

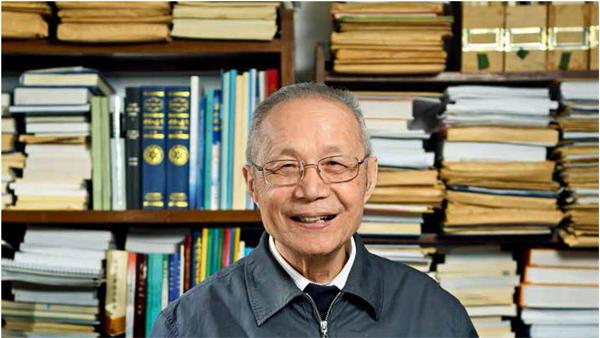

2018年����,《環(huán)球人物》記者曾在中國航空工業(yè)集團見到顧誦芬院士�。他頭頂?shù)陌装l(fā)有些稀疏�,與人交流需要借助助聽器����。盡管歲月的痕跡深深顯露����,但一提到和飛機有關(guān)的問題,顧誦芬依然思維敏捷��。他胸前的口袋里插著一支黑色水筆,仍是一副工程師模樣�。

顧誦芬

顧誦芬

他在所有照片上都是一張笑臉

顧誦芬從小就是個愛笑的人���。如果留心觀察��,你會發(fā)現(xiàn)他在所有照片上都是一張笑臉。保存下來的黑白照片中���,童年的一張最為有趣:他岔著雙腿坐在地上����,面前擺滿了玩具模型,汽車���、火車���、坦克應(yīng)有盡有,鏡頭前的顧誦芬笑得很開心����。

兒時的

顧誦芬

在他10歲生日那天,教物理的叔叔送來一架航模作為禮物���。顧誦芬高興壞了����,拿著到處飛�。但這件航模制作比較簡單,撞過幾次就沒辦法正常飛行了���。父親看到兒子很喜歡,就帶他去上海的外國航模店買了架質(zhì)量更好的����,“那是一架艙身型飛機��,從柜臺上放飛��,可以在商店里繞一圈再回來”��。玩得多了�����,新航模也有損壞�,顧誦芬便嘗試著自己修理���。沒錢買膠水���,他找來電影膠片�,用丙酮溶解后充當(dāng)粘接劑�����;碰上結(jié)構(gòu)受損��,他用火柴棒代替輕木重新加固����。“看到自己修好的航模飛起來,心情是特別舒暢的����。”

酷愛航模的顧誦芬似乎與家庭環(huán)境有些違和。他出生在一個書香世家���,父親顧廷龍畢業(yè)于燕京大學(xué)研究院國文系��,是著名的國學(xué)大師����。不僅擅長書法,在古籍版本目錄學(xué)和現(xiàn)代中國圖書館事業(yè)上也有不小的貢獻��。顧誦芬的母親潘承圭出身于蘇州的名門望族����,是當(dāng)時為數(shù)不多的知識女性�。顧誦芬出生后,家人特意從西晉詩人陸機的名句“詠世德之駿烈��,誦先人之清芬”中取了“誦芬”二字為他起名���。雖說家庭重文���,但父親并未干涉兒子對理工科的喜愛,顧誦芬的動手能力也在玩耍中得到鍛煉���?!额櫷埬曜V》中記錄著這樣一個故事:一日大雨過后��,路上積水成河,顧誦芬“以烏賊骨制為小艇放玩�,鄰人皆嘆賞”。

當(dāng)時中國正值戰(zhàn)亂�,葉景葵、張元濟兩位愛國實業(yè)家為將流散的典籍集中保存��,決定成立私立合眾圖書館����,力邀原居北平的顧廷龍來上海主持館務(wù)。年僅9歲的顧誦芬就這樣跟著父親來到上海���。父輩為民族事業(yè)忘我地工作����,顧誦芬亦耳濡目染����。當(dāng)時書庫上下兩層有近百扇窗戶,每遇雷雨大風(fēng)天�����,顧誦芬就跑來圖書館幫忙關(guān)窗��。空閑時間�,父親還教他如何為圖書編索引。到了晚上����,他們就住在圖書館一樓東側(cè),可以說���,顧誦芬就是在圖書館里長大的����。

“告訴設(shè)計人員�,要他們做無名英雄”

新中國成立后����,蘇聯(lián)專家曾指導(dǎo)中國人制造飛機,但同時����,他們的原則也很明確:不教中國人設(shè)計飛機。中國雖有飛機工廠��,實質(zhì)上只是蘇聯(lián)原廠的復(fù)制廠�,無權(quán)在設(shè)計上進行任何改動�,更不必說設(shè)計一款新機型�。

每次向蘇聯(lián)提訂貨需求時,顧誦芬都會要求對方提供設(shè)計飛機要用到的《設(shè)計員指南》《強度規(guī)范》等資料���。蘇聯(lián)方面從不回應(yīng)�����,但顧誦芬堅持索要���。那時候的他已經(jīng)意識到,“仿制而不自行設(shè)計����,就等于命根子在人家手里,我們沒有任何主動權(quán)”�����。

顧誦芬的想法與上層的決策部署不謀而合��。1956年8月�,航空工業(yè)局下發(fā)《關(guān)于成立飛機、發(fā)動機設(shè)計室的命令》。這一年國慶節(jié)后�����,26歲的顧誦芬從北京調(diào)回沈陽���。新成立的飛機設(shè)計室接到的第一項任務(wù)����,是設(shè)計一架噴氣式教練機殲教-1�。顧誦芬被安排在氣動組擔(dān)任組長,還沒上手��,他就倍感壓力���。上學(xué)時學(xué)的是螺旋槳飛機,他對噴氣式飛機的設(shè)計沒有任何概念���。除此之外����,設(shè)計要求平直機翼飛到0.8馬赫����,這在當(dāng)時也是一個難題�����。設(shè)計室沒有條件請專家來指導(dǎo)�,顧誦芬只能不斷自學(xué)��,慢慢摸索����。

本專業(yè)的難題還沒解決,新的難題又找上門來�����。做試驗需要用到一種鼓風(fēng)機�,當(dāng)時市場上買不到,組織上便安排顧誦芬設(shè)計一臺����。顧誦芬從沒接觸過,但也只能硬著頭皮上���。通過參考外國資料書��,他硬是完成了這項任務(wù)�����。在一次試驗中���,設(shè)計室需要一排很細的管子用作梳狀測壓探頭��,這樣的設(shè)備國內(nèi)沒有生產(chǎn)�,只能自己設(shè)計�����。怎么辦呢��?顧誦芬與年輕同事想出一個法子:用針頭改造�。于是連續(xù)幾天晚上,他都和同事跑到醫(yī)院去撿廢針頭��,拿回設(shè)計室將針頭焊上銅管�,再用白鐵皮包起來�,就這樣做成了符合要求的梳狀排管。

1958年7月26日�,殲教-1在沈陽飛機廠機場首飛成功。時任軍事科學(xué)院院長葉劍英元帥為首飛儀式剪彩?�?紤]到當(dāng)時的國際環(huán)境���,首飛成功的消息沒有公開���,只發(fā)了一條內(nèi)部消息。周恩來總理知道后托人帶話���,“告訴這架飛機的設(shè)計人員�����,要他們做無名英雄”�。

不愿被稱作“殲-8之父”

上世紀(jì)60年代初����,我國的主力機型是從蘇聯(lián)引進生產(chǎn)的殲-7。當(dāng)時用它來打美軍U-2偵察機�����,受航程����、爬升速度等性能所限��,打了幾次都沒有成功����。面對領(lǐng)空被侵犯的威脅����,中國迫切需要一種“爬得快、留空時間長����、看得遠”的戰(zhàn)機,殲-8的設(shè)計構(gòu)想由此提上日程�。

1964年,殲-8設(shè)計方案落定���,顧誦芬等人向賀龍元帥匯報新機情況��,賀龍聽完樂得胡子都翹了起來���,說“就是要走中國自己的路,搞自己的東西”�。賀老總不忘鼓勵大家:“飛機上天,黨��、軍隊和人民都會感激你們的��。”

帶著這份沉甸甸的委托�����,顧誦芬和同事投入到飛機的設(shè)計研發(fā)中����。1969年7月5日,殲-8順利完成首飛���。但沒過多久����,問題就來了����。在跨音速飛行試驗中,殲-8出現(xiàn)強烈的振動現(xiàn)象�����。用飛行員的話說,就好比一輛破公共汽車開到了不平坦的馬路上���,“人的身體實在受不了”�����。為了找出問題在哪里�����,顧誦芬想到一個辦法——把毛線條粘在機身上��,觀察飛機在空中的氣流擾動情況�。

由于缺少高清的攝影設(shè)備���,要看清楚毛線條只有一種辦法��,就是坐在另一架飛機上近距離觀察��,且兩架飛機之間必須保持5米左右的間隔���。顧誦芬決定親自上天觀察。作為沒有經(jīng)過特殊訓(xùn)練的非飛行人員��,他在空中承受著常人難以忍受的過載,用望遠鏡仔細觀察�����,終于發(fā)現(xiàn)問題出在后機身�����。飛機上天以后�����,這片區(qū)域的毛線條全部被氣流撕掉����。顧誦芬記錄下后機身的流線譜����,提出采用局部整流包皮修形的方法,并親自做了修形設(shè)計�����,與技術(shù)人員一起改裝����。飛機再次試飛時�,跨聲速抖振的問題果然消失了��。

純粹��、淡泊����,是顧誦芬進入航空工業(yè)系統(tǒng)后一直保持的兩種品格。對于物質(zhì)生活����,他幾乎提不起欲望,對于名利也長期保持冷淡��。一直以來�,顧誦芬不愿別人稱他為“殲-8之父”,原因之一是覺得自己并非一開始就擔(dān)任總設(shè)計師���。談及殲-8的設(shè)計定型����,他總要提到前任總設(shè)計師。原因之二是他從未把總設(shè)計師看作是最重要的人��,“這是一個團隊的勞動成果�,從設(shè)計師到試飛員,以及廠里的技術(shù)人員和工人師傅����,每一個人都為飛機獻過力”。

2011年���,為了紀(jì)念顧誦芬工作滿60周年,中航工業(yè)集團特意為他頒發(fā)了終身成就獎���,獎品是一塊定制的金鑲玉獎牌�����。幾年后��,有關(guān)部門需要對獎牌和證書拍照留存�。工作人員找上門來��,顧誦芬卻說“不記得放哪兒了”�����。對于榮譽,他從不放在心上���。

近幾年�,顧誦芬盡管不再參與新機型的研制�����,但仍關(guān)注著航空領(lǐng)域�����,每天總要上網(wǎng)看看最新的航空動態(tài)�����。有學(xué)生請教問題�����,他隨口就能舉出國內(nèi)外相近的案例���。提到哪篇新發(fā)表的期刊文章�����,他連頁碼也能記得八九不離十����。一些重要的外文資料,他甚至?xí)g好提供給學(xué)生閱讀���。除了給年輕人一些指導(dǎo)�,顧誦芬還編寫了一套涉及航空裝備未來發(fā)展方向的叢書�。全書共計100多萬字,各企業(yè)院所近200人參與�。每稿完畢�,作為主編的顧誦芬必親自審閱修改。